音声メディアを主体とした美術展の企画・発信ができるキュレーターを育成する「わかばキュレーター講座」では、講座の折り返し地点を迎えました。広報アドバイザーとして講座運営をお手伝い頂いている副島大輔さんによるレポートを紹介します。音声コンテンツ作りにもご参加頂いています。

9⽉8⽇:初回オリエンテーション

初回が佐賀⼤学にて開かれました。 受講⽣の⽅々や講師の三好さん‧花⽥先⽣それぞれの思いや講座でやってみたいことを共有しながら、この講座⾃体がどこに向かっていくかを考えていく時間となりました。 ⾳声を活⽤した美術作品の例を⾒ながらみんなで議論していくのですが、⾳声というメディアの「何でもできそうだが、何でもはできない」という塩梅に、視覚芸術 とは⾓度の違う⾯⽩さや可能性を感じます。 次回までの課題は⾳声を使ったアートの企画検討。三好さんは「企画を考えるときはとりあえず10個くらい考えたほうがいいよ」と⾔われていましたが、そんなポンポン出てくるものでもないわけで……。

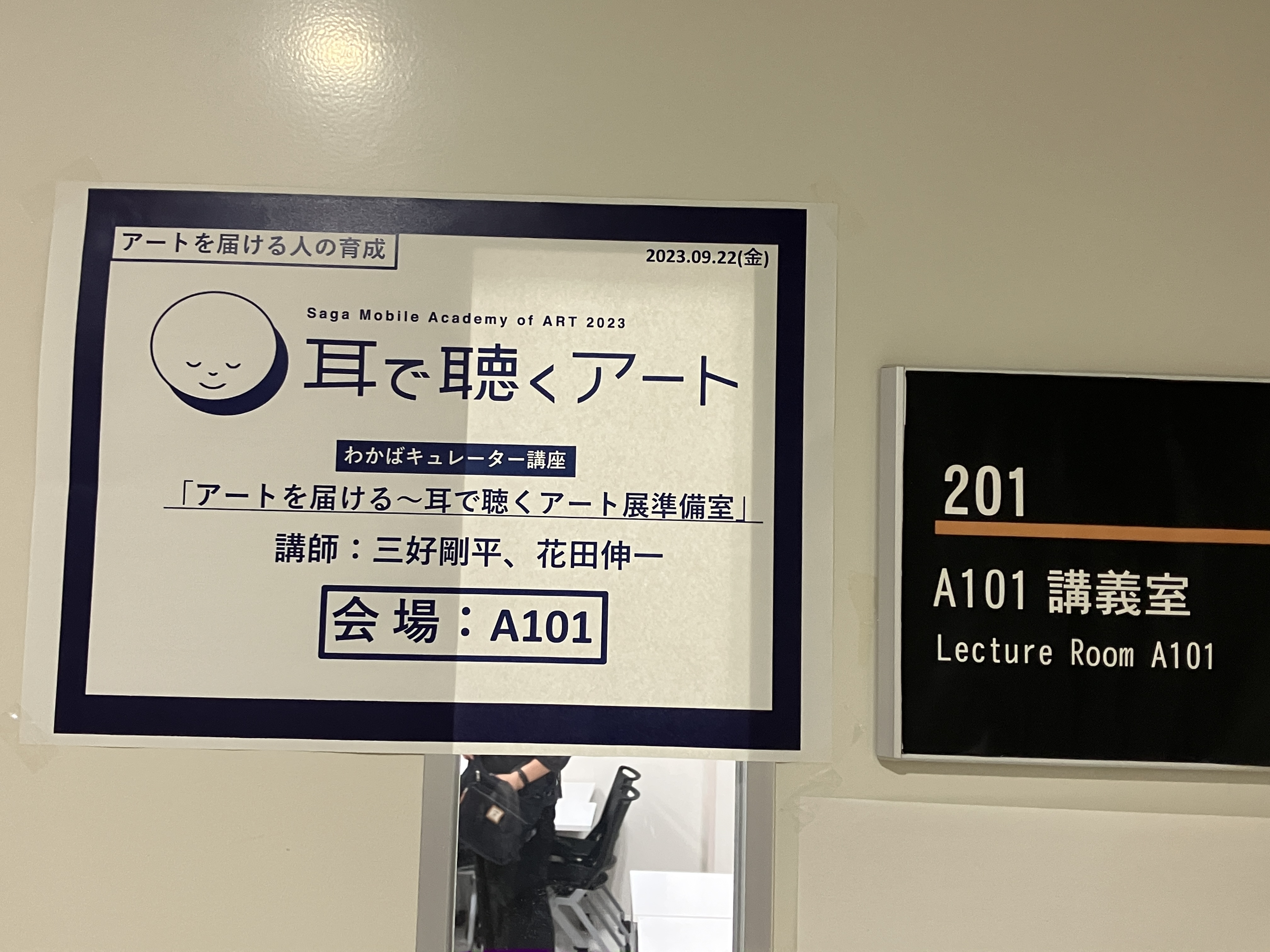

9⽉22⽇:企画案の持ち寄り

前回に引き続き会場は佐賀⼤学。 各々が持ち寄った企画案を発表しながら、講師の⽅々からフィードバックをもらうという⽅式で進⾏していきます。私も課題に取り組みましたが、かなり難しかったです。 そもそも「⾳声で完結する美術」というコンセプトが前衛的で、インプットしようにも前例が乏しいこと。そしてキュレーターという⽴場をちゃんと理解できていないと、作家に対してリスペクトを⽋いた企画になってしまうこともありますし、場合によっては⾃分(キュレーター)と作家の境界が曖昧になってしまいます。 招聘する作家の作家性や⾳声というメディアにしかできないこと、そしてなによりその作品を通じて表明したいことを考える必要性を痛感しました。さて、次回の講座までにどこまで企画をブラッシュアップできるんでしょうか。

10⽉13⽇:パイロット版発表

前回の講座を踏まえてブラッシュアップした企画案やパイロット版の⾳声が持ち寄られました。これまで2回の講座ではツルツルの壁をよじ登ろうとするような、どこから攻めていいかわからないような空気が漂っていましたが、ある程度実現可能性な案が持ち寄られると、それがとっかかりになって議論が活発になった印象があります。過去の⽂章や展⽰を下敷きにした作品もあれば、⾳声だけで⽴体を作ろうとする試みも提案されるなど、⾳声メディアの可能性や拡張性を実感させられます。 私が並⾏して参加させていただいている『わかばリポーター講座』と⽐べて、⾳声ならではの表現をストイックに追い求めるような講座のため、⾮常にクリエイティビティで脳が焼き切れそうになります。まだまだゴールからは遠いところに居る印象がありますが、次第に各々の作品の形が⾒えてくる(聞こえてくる?)と、受講者間での会話も弾んできますね。ゼロイチで共通認識がつくられていく現場はとても楽しく、個⼈的にかなりエキサイトしています。